接近光速飞行一分钟返回地球, 能见到家人吗?

发布日期:2025-08-16 03:49 点击次数:151

一个人乘坐接近光速的飞船飞行一分钟后返回地球,很可能无法见到他的家人。

讨论时间问题的首要前提是明确 “一分钟” 的测量基准,这个时间是站在地球视角的 “地球时间”,还是飞船内乘客感知的 “固有时”?

从地球参考系来看,假设乘客需要在 1 分钟内完成 “出发 - 加速 - 掉头 - 减速 - 返回” 的全过程,这意味着飞船必须在极端短暂的时间内完成惊人的速度变化。

光速约为 30 万公里 / 秒,要在 1 分钟内往返并回到地球,飞船至少需要达到接近光速的速度。

即使忽略掉头和减速的时间,仅加速阶段就需要在 30 秒内将速度从零提升至近光速,其加速度可达到地球加速度的100 万倍!人体能承受的最大加速度约为 10g,而 100 万 g 的加速度会瞬间将人体分子结构撕裂,骨骼会像粉末一样碎裂,血液会因惯性冲破血管,飞船本身也会在这种极端压力下解体。 因此,在地球时间的 1 分钟内完成往返,乘客会在加速阶段就已死亡,自然不可能见到家人。即使假设存在某种 “超级防护技术” 抵消加速度伤害,飞船也无法在如此短的时间内达到近光速,因为推进系统的能量输出远超现有物理极限。

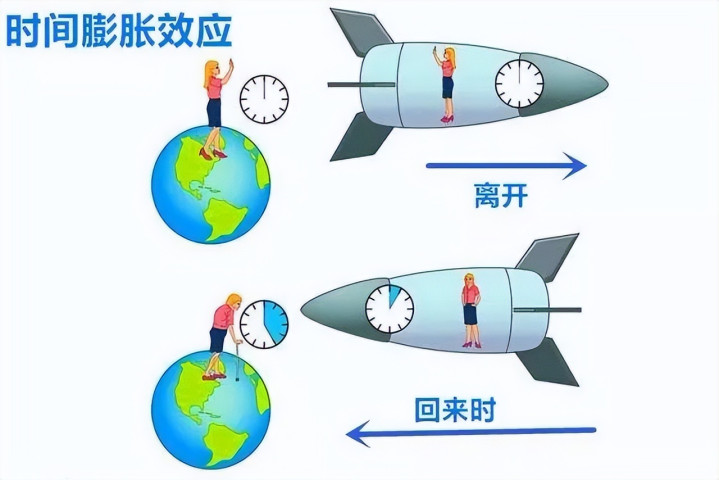

如果一分钟指的是飞船时间,更贴合相对论讨论的场景:乘客在飞船内感知的时间仅流逝 1 分钟,而地球时间会因相对论的时间膨胀效应被极大拉长。根据狭义相对论的时间膨胀,飞船里的一分钟,地球时间会变得极其漫长,甚至无限漫长。

这意味着,当乘客以足够接近光速的速度飞行 1 分钟(飞船时间)并返回时,地球上可能已经过去了数年、数百年甚至数千年。他的家人早已在漫长的岁月中老去、离世,地球的面貌也可能发生巨大变化(如城市兴衰、文明更迭),自然无法见到原来的家人。

即使抛开时间参考系的差异,近光速飞行本身还面临着无法回避的现实障碍,这些障碍从根本上否定了 “见到家人” 的可能性。

无论是哪种时间参考系,飞船都必须经历 “加速 - 高速飞行 - 减速” 的过程,而近光速对应的加速度远超生物体和材料的承受能力。如前文计算,仅需达到 0.999c 的速度,若加速时间为 10 秒,加速度就会达到 300 万 g),这种力量足以让原子结构崩溃。目前人类制造的最坚固材料(如碳纤维复合材料)能承受的最大加速度也仅在万 g 级别,远不足以支撑近光速飞行的加速需求。

即使采用渐进式加速(如以 1g 加速度持续加速,通过相对论效应实现时间膨胀),也需要至少数年时间才能达到接近光速(从地球视角看),而乘客感知的时间虽因时间膨胀缩短,但往返一次仍会导致地球时间流逝数十年甚至更久,家人同样会因自然衰老而无法相见。

将飞船加速到近光速需要的能量是天文数字。根据相对论的质能关系,物体的动能会随速度接近光速而急剧增加,当速度达到 0.9c 时,物体的相对论质量是静止质量的 2.3 倍;达到 0.999c 时,相对论质量是静止质量的 22.4 倍。推动这样的 “超重” 物体加速,需要的能量远超人类目前的产能总和。

现有推进技术(如化学火箭、离子推进器、核聚变发动机)的效率远不足以支撑近光速飞行。即使未来出现更先进的推进系统(如反物质发动机),其能量输出和燃料携带量也难以满足需求,更不用说在 1 分钟内完成往返的极端场景。

这个问题的核心不仅是 “能否见到家人”,更揭示了相对论中时间与因果的深刻联系。时间并非绝对不变的 “河流”,而是与观察者的运动状态紧密相关的相对概念,在不同参考系中,时间的流逝速度可以天差地别。这种相对性意味着,“同时”“瞬间” 等日常概念在极端运动状态下会彻底失效。

从因果关系来看,近光速飞行导致的时间膨胀本质上是 “因果链” 的分离:乘客的时间线因高速运动而被 “压缩”,而地球的时间线仍按正常速率流逝,两条时间线的差异使得因果事件无法同步。家人的生老病死属于地球时间线的必然事件,而乘客通过近光速飞行 “跳过” 了这段时间,自然无法参与或见证这些事件的结果。

此外,这个问题也提醒我们:科学幻想与科学现实的区别在于是否遵循物理规律。虽然相对论允许时间膨胀的存在,但现实中的材料、能量和生物限制使得 “近光速旅行 1 分钟返回见家人” 只能是美好的想象。

综合时间参考系分析、加速度极限和能量约束,我们可以明确得出结论:乘坐接近光速的飞船飞行一分钟后返回地球,无论这一分钟以哪个参考系计算,都无法见到原来的家人。若以地球时间计算,乘客会在加速阶段死亡;若以飞船时间计算,地球时间的巨大流逝会让家人早已离世。

这个结论看似悲观,却蕴含着相对论的深刻智慧:时间与空间的交织、运动与质量的关联,让宇宙中不存在 “瞬间往返” 的奇迹。或许,正是这种约束让生命的每一刻相遇都显得珍贵,因为时间的单向性和因果的不可逆性,才让亲情、陪伴和当下的瞬间具有不可替代的价值。在浩瀚宇宙的物理法则面前,人类能做的不是幻想超越规律的奇迹,而是珍惜有限时间中与家人共度的每一刻。